当国人正热议着“人口老龄化”的时候,一座座正在枯竭的老龄矿山,正令整个煤矿行业进入漫长的严冬。煤炭价格断崖式的下跌,煤炭企业大面积亏损,矿工分流,行业改革,残酷的现实中,衰老的矿业正摇摇欲坠。摄影/张兆增 (来自:腾讯图片)

7月14日上午9点,铜川矿业公司王石凹煤矿将分流150名矿工到本集团公司的玉华煤矿去工作,被分流的矿工家属到矿广场送亲人到50多公里以外的煤矿去上班。因井下煤炭资源枯竭,王石凹矿将在今年10月底正式关井,上千名矿工面临分流。 (来自:腾讯图片)

被分流的矿工以十多人为一个班,班长管理被分流矿工开欢送会和乘车,班长在领取本班矿工人员名单。在铜川,人人都知道是先有王石凹矿,再有铜川矿业公司,最后才有了铜川市。王石凹矿“因煤而生”,铜川市则是“因煤而兴”,这座承载了二代甚至三代煤矿工人生长的土地,如今正迎来着一场痛苦的离别。 (来自:腾讯图片)

被分流的井下运销区工人刘小铜坐在即将开走的车上和母亲、妻子道别。 (来自:腾讯图片)

父亲今天就要到别的煤矿区工作了,儿子难舍父亲的离去,而留在矿上的家人也为他们的远行担心。 (来自:腾讯图片)

前苏联援建的王石凹煤矿是国家156个重点工程项目之一,作为西北地区第一座最大的机械化矿井,它在新中国工业化的发展中留下了诸多瞩目的成绩,我国当代著名作家路遥在创作《平凡的世界》之前,曾有在这里体验过生活。然而辉煌的历史终究敌不过残酷的现实,曾经闪耀在中国煤炭企业中的一颗明珠,却走向了陨落。 (来自:腾讯图片)

煤场铲车已经停用两个多月了,矿上仅留下不到3万吨煤留到冬天自己用,不准备再卖了。去年煤炭的平均售价还在200元左右/吨,但到今年5月已经跌到了128元/吨,出现了严重的成本倒挂。对于王石凹这样的老矿井来说,无异于雪上加霜。 (来自:腾讯图片)

井口中班等待下井的工人。过去正常生产时每班下井有100多人,现在井下已停产,下井只是回收设备,所以下井的工人也就不多了。 (来自:腾讯图片)

陈旧的矿机修车间,今天已经没有昔日繁忙的维修工作,工人都在院中聊天。车间内一位老师傅在打电话,他的徒弟在旁边翻阅钳工方面的专业书籍。 (来自:腾讯图片)

同集团公司的东坡煤矿回收安装队到王石凹煤矿上收购可用的废物,回收工人在矿上休息。 (来自:腾讯图片)

被分走的矿工将自己在本矿井下的工作服全部扔掉了,这部分工人的工作算是有了着落。目前,矿上2000多名一线工人中,还有三分之二以上等待着分流。但本局内还能消化冗余矿工的煤矿也不太多,没被分流的工人还不知自己的命运如何。 (来自:腾讯图片)

矿上的浴室内到处是被分流的矿工扔掉的旧工作服和井下用品。 (来自:腾讯图片)

2007年的王平凹煤矿,当时煤矿有退休工人4000多人,在矿的生产工人2400多人。退休人员是生产工人的一倍,矿山人口老龄化的问题也很严重。 (来自:腾讯图片)

王石凹煤矿在一处山洼中,远离城镇,交通闭塞。因为出行不便,矿上退休的老人每天除了带孩子或玩牌别无事做。 (来自:腾讯图片)

住在棚户区的老人,他们每天都在危房和坎坷狭小的空间内生存,靠矿上发的退休金维生。 (来自:腾讯图片)

已经退休的白师傅原来也是矿上的职工,他晚年的大部分生活,都是在四处是危房的狭小胡同内和邻居聊天中度过。 (来自:腾讯图片)

68岁退休工人王良坤过去在矿工会工作,退休后开了一家小卖店。老人从10多岁就喜欢拉大提琴,小店没有顾客光顾,老人就在小店门口拉琴来消磨时间。如今矿上经济不景气,许多商店都关了门。 (来自:腾讯图片)

杜尚书老人已经80多岁,原在矿灯房工作,老人的4个子女都不在身边,他和老伴住在危旧的棚户区小院内,靠院子外荒地上种些青菜售卖,贴补生活。 (来自:腾讯图片)

当年前苏联建矿时住的专家楼,现成了职工房,不到12平米的房间里往往要住下一户人家。厨房、浴室、卧室都在这12平米内解决,因此楼上的过道成了物品的堆积地。 (来自:腾讯图片)

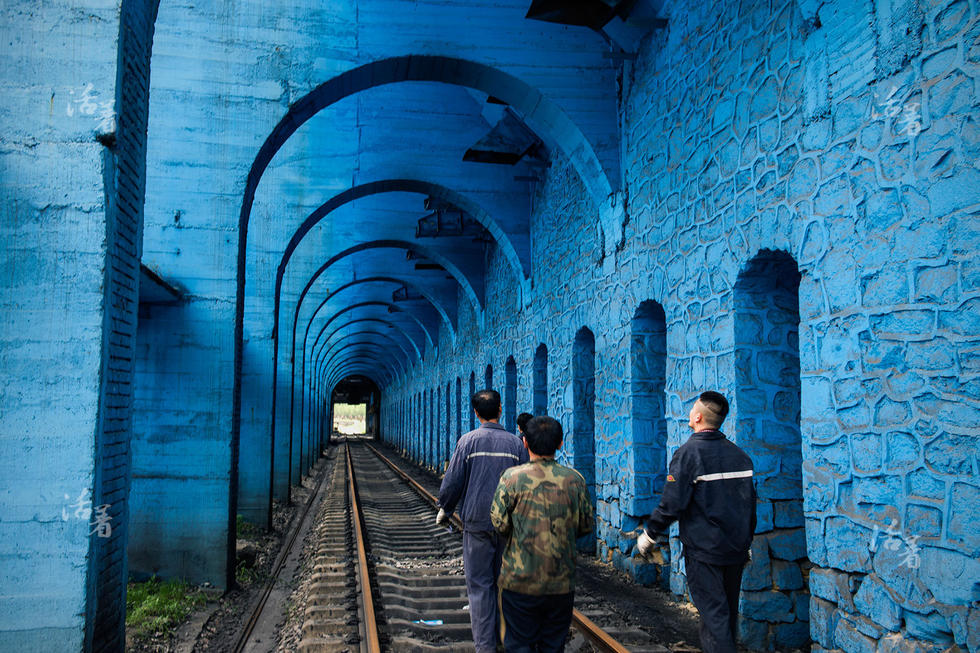

由于王石凹煤矿是50年代前苏联帮助建设的,所以今天矿内还留有许多苏联人的建筑风格。该矿正在着手改造,准备办成一个旅游式的矿山公园,矿上仍在积极寻求对策振兴老矿区。王石凹煤矿的明天会变成怎样,人们无从得知,唯一能确定的是,它必将成为一个时代的缩影。 (来自:腾讯图片)

责任编辑:周彦荣 编辑 :郝 龙