五月中旬,作家王成祥先生联系我说,我的一篇文章在陕西能源化工作家协会与铜川矿业公司联合举办的铜煤历史文化优秀文艺作品征集活动中获得一个奖。他转达矿业公司的盛情,邀请我回铜川,回矿务局,回王石凹看看。

最终没有能赶回去。通过微信,我看到了颁奖会和座谈会上的两个熟悉的身影:1980年代初见过的姚筱舟先生和杨智华先生。转眼三十多年过去了。

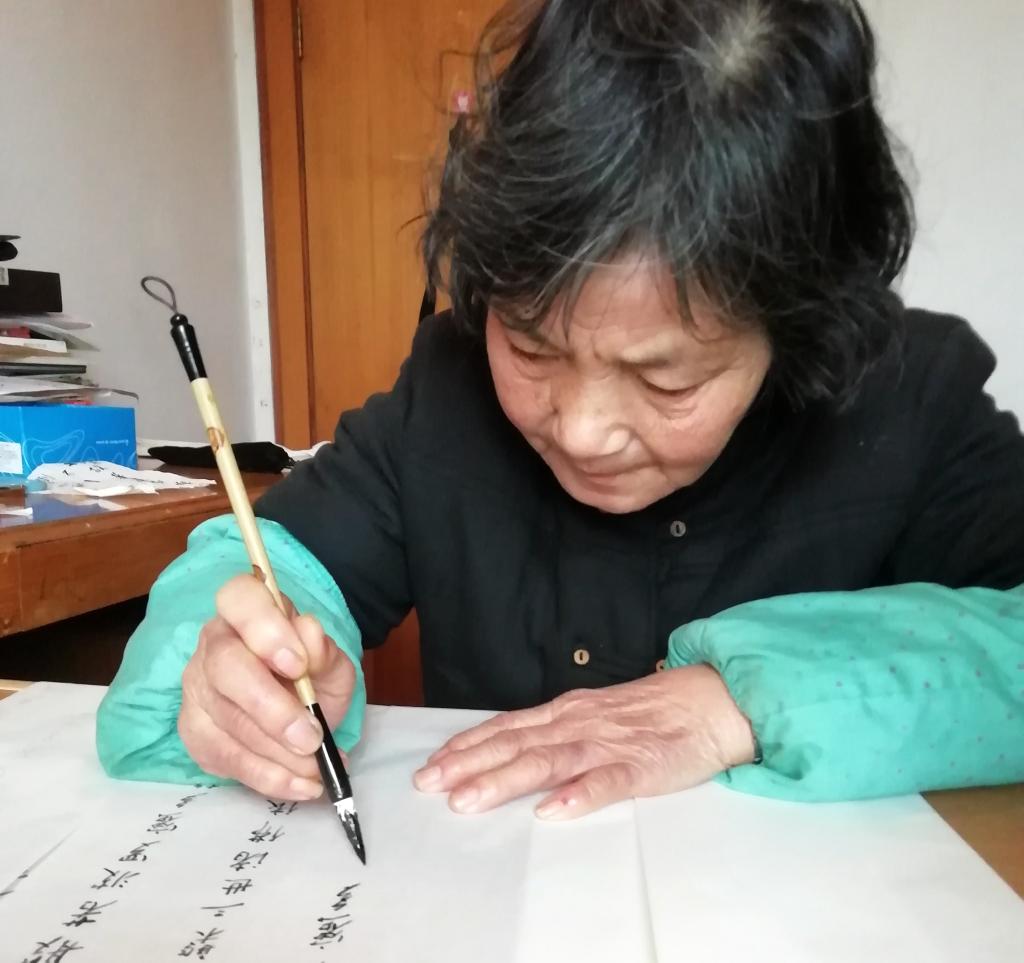

我把这件事情告诉我的母亲。她正在书房抄写《心经》。我和母亲一起聊天,两人又回想起和铜川,和王石凹的因缘。母亲谈起一位位在王石凹一起生活过工作过的老人,说他们最近还惦记着打电话让她回去看看——再不回去看看,他们这些八十岁上下的老邻居、老同事,将来见面机会就更少了。近几年,常有王石凹人来桂林旅游,总是要来见见我们这些“王石凹人”。和王石凹人见面谈起王石凹,谈起铜川,各自谈起那时的生活经历,都像是打开一本本不同的书。这两天,收到王石凹两位朋友——一位是老邻居,一位是小学老同学——快递来的樱桃。他们都说是家乡的味道,从樱桃园里直接摘下来给我们寄来的。深情厚意,如这殷红的樱桃,芬芳甘甜。

在我幼年的记忆里,父亲在遥远的地方,那个地方叫“铜川”,叫“王石凹煤矿”。那些年,父亲每年只能回老家探亲一次,在旧历年前后。在我的心里,他陌生而严厉。七岁前我对父亲的印象,只是几个片段:由于冷,在堂屋里带着两个孩子转着圈小跑,以跑步御寒。把王石凹和我六七岁前生活的江南连接起来的是一列漫长的绿皮火车和行色匆匆的旅行。从浙江嵊县挤上长途汽车,到曹娥——一个小小的火车站,到上海,换车到西安……那一路,回闪的火车的轰鸣声,几天几夜的白昼与黑夜,把我带向茫然未知的铜川王石凹,带向茫然未知的生活。到了铜川,父母把我和我哥放在“中机厂”的老乡家,他们先到王石凹收拾住的地方。我和我哥在王叔家逼仄的公房里天天喝金黄的玉米糊糊。父母把我们接到王石凹,就住在我父亲工作的机电区翻砂组的不到十个平方米的木模仓库里。那些叔叔伯伯,来自天南海北,有很多让我难忘的人:

苟叔。我记得老家三原农村的苟太华叔叔。他很节俭,为了省车费,回三原是骑自行车的。给我留下深刻印象的是,他说,在梁上推车累啊,汗流得像雨一样,又饥又渴,腿都打抖,筋疲力尽。他经过集市,也舍不得去吃一碗面——要把钱省下来给孩子们带把糖果。饥渴难当,只要在玉米地里掰下嫩玉米棒子啃,“那味道太好了!”苟叔回味着说,好像嘴角还流淌着白白的嫩玉米的浆子。惹得我向往不已。他对孩子好。有一次,他偷偷告诉我他家里做了好吃的,牵着我的手爬到绞车道左手边的一个窑洞里,给我盛了一碗加了肉丝的玉米面饸饹。他说:“好娃,你慢慢吃!”他看着我一口一口地吃,自己却不吃。我让他也吃。他有些窘迫地说,没有多余的了。

赵叔。赵万福叔叔是河南人。翻砂组的组长。方面大脸,有官相。我记得那年春节,他送给我两挂四百头的鞭炮。我在夜里一个一个地放,手指头上都沾着鞭炮硫磺的气味,那真是快乐的节日的气息。而那时,王石凹全矿都沸腾起来,闹社火,放烟花,豫剧京剧表演,一直闹到正月十五。现在家里还存着王石凹家属队跑旱船的黑白照片。

李叔。机电区的李志田叔叔。我记得是河北人,普通话说得很好,人淳朴梗直。我到外地读书以后,给家里寄信,寄到王石凹退休办,他总是第一时间给我母亲送过去。“来信了!”我母亲现在和我说李叔当时举着信向她喊的样子。

…………

想起来的人很多。在母亲那里看王石凹的老照片、看那些年父亲给我写的信,王石凹的气息好像在空气里萦绕。

我记得在王石凹煤矿小学读书时的启蒙老师,张淑玲老师、石老师、蓝玉宣老师、窦老师、吕老师——吕老师是教我算术的小学老师,每到冬天,我的手就冻得红肿化脓。早晨上课,吕老师有时会让我靠近火炉坐,烤烤火。现在想来,真是感谢他。记得前几年,我带一位同事出差到西安,在周末徒步从川口走到陈炉,再从陈炉一路走回王石凹。我的同事自然觉得乏味。我告诉他,我是在循着少年时代的足迹走。在王石凹,遇见小时候的好朋友宋胜利大哥,请我们吃了一顿饭后非要开车带我们去看鬼谷子庙。在鬼谷子庙门口,一位老人家顺着青石台阶一步一步沉着地往下走,而我正要往上走。打眼一看,啊,居然是我的启蒙老师蓝玉宣!蓝老师说我和她真是有缘。这次鬼谷子庙的不期而遇,已经是二十多年后的相见。

其实,我觉得更应该奖励的是煤矿小学、中学的老师们,比如蓝玉宣老师、郗均衡老师、薛铜花老师,无私地教我英文的朱蓉珍老师和她家先生……那个时代的老师,正如朱蓉珍老师说的,只要你在学习中有疑问,没有老师不认真回答你的,没有不认真教你。这些老师,让我们矿工子弟接受了很好的教育。因为这样的教育,让我们矿工子弟的人生有很多可能性。1983年,郗均衡老师指导我给杨智华先生编辑的《扶桑报》投稿,杨先生鼓励后进,给我发表了作品,并对我鼓励有加。也因此,在王石凹煤矿文艺创作座谈会上,郗均衡老师带我见了姚筱舟先生。

关于疾病。我考上大学那年我生病,韦汉章叔叔在我母亲补鞋的小木屋里见到我,仔细地问我的情况。后来我住在王石凹的医院治病,我记得那时的鲁涤山大夫、郭景元大夫……记得在病房里的即将过世的老煤矿工人、身患绝症的矿工家属……感受生命的坚韧和脆弱。我时常想起鲁涤山大夫,他是上海人,大学毕业后到王石凹工作的。多年以后我在上海读医学博士,还查阅文献,查到一条是与鲁大夫有关的,关于一种药物的应用。但他回到上海后的行状,已经不可查考。关于郭景元大夫,我记得他曾经拿着一份医药报,让我看关于一种中成药疗效的文章。这样的交流,也给我种下来对医学对生命的探索的种子。治病之余,跟侯尔良先生在“二小”的操场练太极拳。当时,他在王石凹办班,学一个月太极拳是十五块钱。我是最笨的,学得生手生脚。开春了,我和平伟他们到矿上附近的塬上采茵陈晒干了泡水喝。平伟是我父亲徒弟的孩子,比我小十二岁。小时侯他顽皮而能干。铜川的茵陈是最好的,晒干后药味浓厚。

十几年前,我哥在工作中受伤,迁延成骨髓炎。这是很难治疗的疾病。这样的问题只能用大量的抗生素治疗,越治疗越重,最后只能逐渐截肢。后来偶遇王石凹的中医骨伤的世家子魏春战,简单用药治好了我哥的骨髓炎,堪称神奇。2010年,我去洛阳找魏春战聊了一个下午,写了篇长文章在《中医药文化》杂志上介绍了他。他们魏家,从春战父亲起,在王石凹煤矿三十多年。我听他讲到的王石凹,和我曾经的王石凹也不太一样,他的王石凹更好玩,有更多江湖的色彩。直到现在,已经生活在河南洛阳的春战还经常偷偷潜回铜川,潜回王石凹,谁也不告诉,只是在王石凹的街道上走走,在铜川四处逛逛——只是因为想念、怀念——想念铜川,想念王石凹,想念铜川人,想念王石凹人。

有他这样煤矿情结的还有王爱民,我的小学同学。有一次我带儿子去他工作的清华大学住了一天。他谈到对王石凹的思念:一个人跑回去,在王石凹的路上走啊走,走过每一处童年少年时代走过的地方,却找不到自己,街上的人也很陌生。偶尔遇到一个似曾相识的人,只是互相盯着看,想不起名字了。想念王石凹,想念矿务局,想念西北那座煤矿——这是让离开铜川矿区的“王石凹人”内心柔软的故乡。

就像我和我的启蒙老师蓝玉宣老人在二三十年后在鬼谷子庙的门口不期而遇一样,不得不让人感叹缘分的神奇。我读大学的同一个宿舍,不过七个人,我就遇到两个人和王石凹有关系。一位是姓韩的八七级学兄,富平县人,是时任王石凹煤矿中学校长的韩思和先生的侄子;还有一位是我同班的同学李永平,彬县人,他小时侯随父亲在王石凹待过,后来跟父亲回到了彬县。韩姓学兄毕业后分配到陕西拖拉机厂子弟学校,后来失去了联系。永平已经是著名学者,博士生导师。

铜川善良而大气。我在西安读大学的时候,有一次乘长途汽车回铜川,旁边坐了一位中年人,和我聊起天,谈到音乐的韵律和易经之类的,又谈到我在王石凹的生活。这位中年人后来写信给我要资助我,让我大吃一惊,只是萍水相逢却有这样的热心肠!当然,我当时并不需要资助,但几次往返的来信复信,还是给了我很多鼓励。这样的人当时看着很平常,现在想来却可以说是生命中遇到的珍宝。也正因为如此,魏春战说回到铜川就很放松,有回家的感觉。

作为铜川矿务局子弟,很多我熟悉的人都可能有着特别的气质:这种气质是那个年代,那样的环境里熏染出来的煤块般的坚韧、烟霭般的哀愁。回顾在王石凹的生活的那些岁月,我觉得可以记录下来的多浮在记忆的水面上,而记忆的水面之下,可能有更多关于个体生命、命运以及社会环境、人性的复杂性,让人欲说还休。从这个意义上说,写出来的仅仅是浮在海面之上的冰山。以王石凹、铜川矿务局为主题的文学作品还有很多值得创作的空间。我曾经看到过作家东篱女士的作品,她犀利地洞悉人性的复杂和黑暗,也能体贴地感受世间的温暖和美好。东篱也是煤矿工人子弟。她的作品字里行间,弥漫浓重的铜川煤矿的气息。几年前,三里洞煤矿工人的子弟林鑫拍摄的关于矿工父辈的记录片《三里洞》也弥漫着这样的铜川气息。林鑫说:“作为矿工的儿子,那深深地刻在心灵深处的煤矿,成为我永远也抹不掉的黑色记忆。”

非虚构的纪实作品,王石凹矿工子弟王金启、邵晓峰近年写的关于王石凹的文章有着更为深邃的反映与思考。我有时想,如果有剧作家根据王金启、邵晓峰前些年写的王石凹创作一个《王石凹》的电影剧本,以两三家人在王石凹的生活为基础,以儿童、少年、青年不同的视角写出那个时代的挣扎、忧伤和超越:铁轨、运煤火车、绞车道、窑洞、信件……坐在轮椅上的人们、社火、旱船、高跷……豫剧、秦腔、京戏……肯定会有文学史的价值。我觉得这样的文学作品才是沉甸甸的,是关于生命的、情感的,有温度的,而不是某种意图的刻意解读。比如,以一个孩童的视角,我看到苏联人援建的最长的单体职工宿舍楼,1977年幽深昏暗的楼道,卖辣子面的农家媳妇、年轻的煤矿工人,他们的讨价还价。一道阳光从高高的窗户里射下来,打在他们稚嫩的脸上。阳光里细碎的尘土一起一浮。比如,1978年王石凹加工厂后面的水塘,孩子们拿着纱布网捞鱼,煤矸石冒着刺鼻的烟包围过来,水塘周围的芦苇焦枯,水域变得越来越小。最后,只剩下一个罐头瓶,里面的几条小鱼在浑浊的水里激烈地冲撞着,不知所措。比如,邵晓峰的文章里写到的同桌的故事,父亲下井出了事,同桌收拾收拾书包走了,再也没有回到学校里来,他成了矿办的通信员,在煤矿上跑来跑去。有谁知道那个夏天少年的恐惧、忧伤和无助?同样,王金启写到的父亲的故事,父亲临退休前临危救人而蘧然过世,母亲一夜之间白发萧然,剩下的几十年时光,只是含泪守望。金启兄写到的一家人刻骨铭心的痛苦,让人不忍卒读。(在那样一个社会环境下,对这样的煤矿工人伤亡事故的处理,也许我们无法苛求当局者以人为本,但现在反思起来,当局者还是可以处理得更好一些,在政策范围内更加人性化一些,给人以更多的温暖,而不是视生命如草芥的悲凉。)比如,冬天的清晨,王石凹那个独一无二的绞车道上,两辆相对开出的绞车上寒风凛冽。绞车的车顶挂着冰挂,那个孤独的小孩子,手肿得像面包,夹着几块柴火去上学。比如,王石凹西山的那个旱厕旁边住着的乡下看粪老汉,坐在柴门前晒着太阳抽烟,驴子安静地吃草。

我隐隐有一种担心,担心写煤矿复杂的社会环境和人生经历,现在仍在煤矿生活的人们会觉得我们这些从王石凹走出来的“王石凹人”是不是把王石凹不好的一面写出来让人看,令人看到不舒服。但我想,真因为其复杂,才显得那样一个物质相对匮乏的时代,煤矿工人、家属的善良、宽厚、坚韧和担当,这可能也正是王石凹煤矿的精神内涵和价值所在。我也听说,有很多王石凹煤矿出去的矿工子弟有了非常丰富的人生经历,有的当上层级不低的高官,有的成为身家不菲的企业家、商人,有的成为有造诣的科学家和学者……当然,在王石凹煤矿面前,子弟所有的世俗的所谓成功不过是一个故事,是几句流传在王石凹人嘴边的传说。我觉得更有意思的是命运这个人生调色板的神奇:那个四十年前五十年前游走在王石凹的小小少年去了哪里?可还记得那悠长的宿舍楼的走廊,记得煤矸石刺鼻的味道?可还记得扒着煤车趴在煤上,等火车穿越一号火车洞时豁然开朗看到的蓝天、白云,是否会遇到沿着火车道走啊走的那个少年——那是一个缺乏安全感的少年。我走出来三十多年了。每每有人问我是哪里人,我总是不假思索地说,是陕西铜川人,是铜川矿务局子弟。

当年,我在夕阳下的铁轨上,走啊走,心里念着几句诗句(平林……漠漠……)现在怎么走,也走不回去了。王石凹,却不断让我们回望。回望的自然是王石凹的精神以及承载王石凹煤矿工业精神的物质。井架、井下巷道、选煤楼、单身宿舍、老公房、工人自建的窑洞、老槐树、老澡堂、老商店。这些,都是铜川矿务局的历史文化。有时我想,如果哪位有心的摄影家能为铜川煤矿八十岁以上老工人拍一张肖像,如果一张张排列在墙上,可以成为一张“矿工墙”:他们的生命历程,他们的艰辛和幸福,都写在他们的脸上。

得到铜煤历史文化优秀文艺作品奖,感到惭愧。我和成祥先生一再说我不参与评奖,应多让年轻人的作品获奖,鼓励年轻人多写铜川,多写煤矿,写出有情感温度和历史深度的作品。盛情难却,铜川矿业公司李部长专门联系到我,还委托王成祥先生发来奖金。我把奖金送给我母亲,告诉她这是铜川矿务局对老矿工、矿工家属的关怀和惦记。

我母亲很感动,让我通过李部长感谢矿务局,说难得矿务局能想着老工人。她说了一句:“你父亲是1956年到的铜川矿务局。去的时候不满20岁。”我告诉她王石凹工业遗址公园的建设正在进行中。我们还是要经常回去看看。

她抄写了很多《心经》,屋角堆着一卷一卷的宣纸。

窗外扶桑花开得正好。桌上的铜川樱桃红得正好。

作者简介:沈伟东,文学硕士,医学博士,王石凹煤矿工人子弟。1977年到1986年在王石凹煤矿小学、中学读书,1986年到1989年在铜川市第一中学读书。2000年10月到2004年10月广西师大杂志社副总编辑,2004年10月到2010年10月广西师大杂志社副社长兼副总编辑,2010年10月到2013年6月广西师大杂志社社长,2013年6月到2015年12月广西师大出版社集团副总裁兼广西师大报刊传媒集团总经理,2015年12月起任广西期刊传媒集团有限公司总经理。2013年获得全国新闻出版领军人物荣誉;2015年,获得广西文化名家暨四个一批人才荣誉;2017获得年中国少儿报刊杰出贡献奖荣誉;2018年,获得广西新闻出版广电百名人才荣誉;2018年,获得中国政府出版奖优秀出版人物奖。