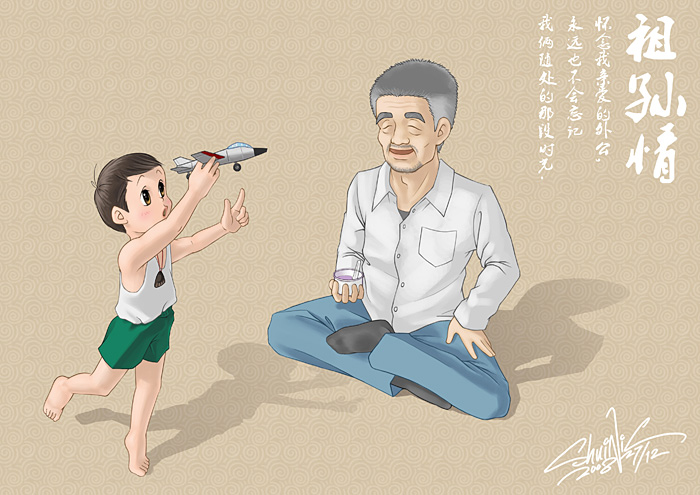

记得童年时,我的假期几乎都在外婆家度过,与外公相处的那段时光我始终难忘。

印象中外公性格开朗、为人谦和中时而还有几分幽默,他那布满了岁月沧桑的脸颊上常常佩戴着一副黑色镜框的老花镜,街坊四邻们总喜欢称他一声“胡老先生”,他的这副和蔼可亲至今也让我无法淡忘的尊容被深深的刻画在我的脑海中,凝望远去的身影,回想当年,外公总有着一股年老不服输的精气神透着浑身上下。

上学那时,只要每逢假期我都会去外婆家住上一段时间,在那里我很受欢迎,备受宠爱。可能是我和外公关系最铁的原因吧,也可能是我年龄最小的缘故,嘿嘿!所以外公对我向来是疼爱有加,不管有什么好吃的、好玩的他总会第一时间想到我,任由我多么的淘气、多么不听话,外公他始终都是第一个站出来保护我的人,总之,在他心里,我就是他老人家的心肝宝贝,绝不让我受半点委屈,更不允许他人欺负,甚至有时连妈妈和舅舅都羡慕嫉妒。每当犯了错误,妈妈要教训我时,外公总能第一时间出现,像菩萨降临一般,上前帮我解围,将整个局势扭转,化险为夷,但每次败下阵来的妈妈心里从来都不服,但也只能无奈的冲着外公说道:“爸,您还护着他呀,您把他都惯成啥样子了。”这时的外公却以笑脸相迎、不以为然,开始用他那具有超强说服力的“胡氏大道理”进行轮番轰炸,最后再将妈妈彻底的降服。最值得我津津乐道而又让我十分赞同外公说的一句话就是“娃现在还小着呢,慢慢大了就知道啥了。”这句话弄的妈妈是没一点脾气了,最终只能甘拜下风,和平的收场。

印象中外公在他们村里是个既爱热闹、为人又热情的老头儿,他人缘非常好,平日里没事老喜欢走门串户与左邻右舍们聊天唠家常,关系处得十分融洽,偶尔遇见他的人总要和他多聊上几句,街上经常能碰见他与别人“谝闲传”忘记了回家的景象,在亲朋好友眼中他就是个“老顽童”,是大伙心目中的“开心果”,无论与家人或朋友在一起时总能听到他招牌式的笑声,有说有笑的他,总会把现场的气氛搞的异常热闹,逗得大家喜笑颜开、轻松开怀,听着他讲的风趣幽默笑话,让即使愁眉不展遇有烦心事的朋友一时间也忘记了烦恼。这也正如他自己常说到的 “人活着,快乐是一辈子,烦恼还是一辈子,为何不选择快乐的活着呢?要想健康长寿一个好心情比啥都重要,人一生总要遇到些烦恼和坎坷,谁也不可能一辈子一帆风顺啊,没有什么过不去的坎,不管面对什么样的困难,时刻保持一个好的心态和好的心情比什么都重要。”这些话是外公当年经常说给亲戚朋友听的。时至今日,已长大成人的我,在生活和工作中遇到困难时,也常常用这些话来劝解自己,作为调节的一种方式。

记得小时候有一件事对我印象比较深,在外公他们村里不管谁家操办婚丧嫁娶的事情都会邀请他去当账房先生、写对联、记帐一事,但他却从不计任何报酬,他认为把自己的爱好特长用来帮助他人就是一种享受和乐趣,这样一来,让他在村里很受大家的尊敬和爱戴。另外,就是每逢到了春节之际,外公就早早大张旗鼓的准备写春联了,招得村里的男男女女纷纷登门要春联,那几天他家的院子人来人往,气氛异常的热闹,呈现出一副喜庆浓郁的过年景象。可站在书桌前的外公却总是默默无言、专心致志挥舞手中的笔写个不停,围观的人嘴里不时还传来阵阵的感叹和赞美声,让听到这些美言后的外公心里乐开了花。这时你再看他笔下更是意犹未尽、尽情的发挥了。

书法,对外公来说就是他的特别爱好,从小他非常喜欢这一门。我与外公相处的那些年,他对我的熏陶和引导让我也慢慢对书法产生了浓厚的兴趣,渐渐的我也喜欢上了这一门。如今在工作之余,书法也成了我的特别爱好。记得那时每当走进外公家的院子就犹如一席赏心悦目的个人书法艺术展呈现在眼前,挂在墙上一幅幅精美绝伦的作品,让人目不暇接,随着脚步慢慢前行感受书法作品中那风格秀媚、笔走龙蛇的线条艺术顿时也将观赏者带入到了书法艺术的意境之中,字迹行里之间一种笔扫千军之势,简直羡煞旁人啊!

外公向来都是个很有生活情趣,很懂得享受生活的一个人,心情好时人家还不忘唱上几曲,只要兴致一来不管别的,先来上一个红色经典与秦腔混合的串烧曲,一边唱来一边脸上还洋溢出得意的笑容。虽说童年时的我几乎没听过那些老掉牙的歌曲,听着也不太懂,但让我由衷敬佩的就是他对生活的那般热爱和积极乐观的良好心态深深的打动着我。年近快八十的他老人家一点也不显老,唱起歌来仍然铿锵有力,那一首首熟悉的老曲子至今时而还回荡在我的耳旁,如今听来也足以让我热血沸腾、荡气回肠啊!若提起外公哪首歌唱的最拿手,那就必须是《歌唱二郎山》这首歌了,这首老歌是外公当年最喜欢也是最经常唱的一首,歌词里“二呀二郎山哪怕你高万丈,解放军,铁打的汉,下决心坚如钢……”就连当年正在上小学的我也能哼上几句,无论村里的大街小巷经常能听见外公的歌声嘹亮,每当外婆听到后总会笑着说:“这老东西又发神经呢”,话音未落,一旁的妈妈和舅舅就笑的乐翻了天。

外公就是这样一个充满了喜剧色彩的传奇人物,在村里街坊邻里的心中他永远都是那个与人为善、积极乐观、爱说爱笑的“老顽童”和“开心果”。

编辑 郝 龙