时光如水忆峥嵘,奋战煤海写春秋,凤凰涅槃浴火生,转型发展再启程。

在铜煤东区矿井的巍巍鳌背山下,往昔的王石凹煤矿曾经热火朝天生产场景,虽已成为褪去华光的尘封往事,但其历经数十载的风雨洗礼,精神屹立不倒,转型重焕光彩,奋进的足迹依旧光耀铜煤史册。

随着矿井关闭,在几代人不屈的脊梁上,王石凹煤矿这座历经磨砺的铜煤主力矿井,经过凤凰涅槃、浴火重生、羽化成蝶,以建设王石凹工业遗址的华丽转身,在铜煤发展史册上依然铭刻着昔日的传奇与荣光,镌刻着不屈的精神、激扬着奋进的旋律。

峥嵘岁月 见证荣光

王石凹煤矿,位于陕西省铜川市以东12.5公里的鳌背山下,曾是国家“一五”时期,苏联援建的156个重点项目之一,我国西北地区第一座大型机械化竖井,也是见证共和国煤炭工业在西北地区发展变迁的“活化石”。经典歌曲《唱支山歌给党听》里有它的故事,路遥先生的文学巨著《平凡的世界》里有它的身影;它因煤而兴、因煤而建,也因煤而变;其生命旅程中既有艰辛与奋斗,更有辉煌与荣耀,成为见证铜煤人的家国情怀与骨气底气的生动缩影。

光阴流转、岁月易逝,历经沧桑的王石凹煤矿作为与共和国相生相伴的西部老煤企,留下了国家煤炭事业和铜川矿业在各个时期的发展步履与深深印痕,也以铜煤矿工的钢筋铁骨、勇气毅力,创造出了无愧于历史、无愧于时代的壮丽诗篇。

新中国刚刚成立之时,百业待举、百废待兴,能源成为支撑国民经济发展的重要保障,位于三秦大地、煤城铜川的这方百里煤海蕴藏的乌金,在与新中国同行中得到新的大规模的开发利用。

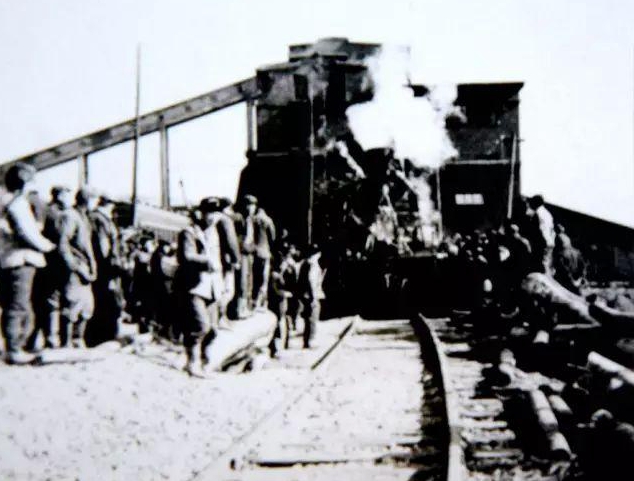

1955年11月1日,铜川矿务局成立,拉开了大规模开发渭北黑腰带之煤田的宏大序幕。1957年12月1日,王石凹煤矿立井正式开工建设,矿井历经边设计、边建设、边开采的艰苦条件,于1961年建成投产,是当时我国西北地区第一座最大的机械化矿井,也是西北地区唯一一座由苏联援建的煤炭工业项目,王石凹煤矿也因此成为共和国西部煤炭工业的先行者,在时代浪潮中肩负起了为国家工业化提供乌金能源的神圣使命,在铜川大地巍然挺立、应运而生,并以累计生产原煤5000多万吨的历史贡献,为铜川矿务局、铜川市,乃至陕西省经济社会发展立下了赫赫战功。

在王石凹煤矿建设期间,无私奉献的铜煤王石凹人想国家之所想、急国家之所急,仅用四年时间,就完成了从建矿到投产的“成长”,肩负职责使命将源源不断的煤炭“工业粮食”输送到嗷嗷待哺的电厂、工厂之中。

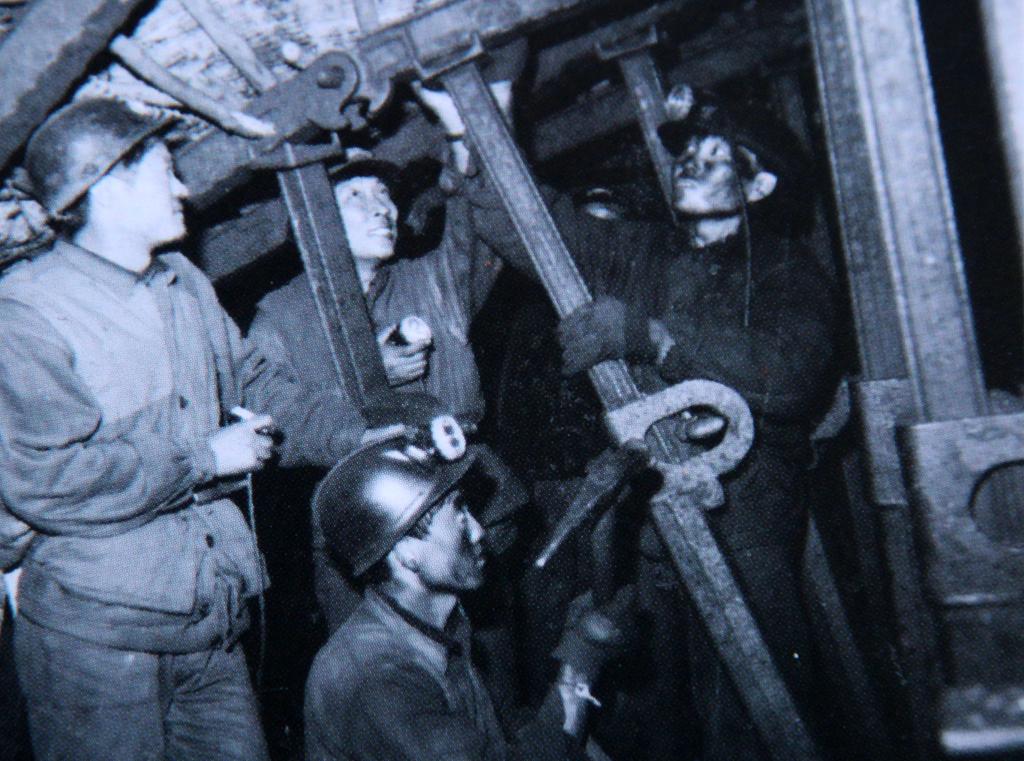

王石凹煤矿建成投产后,连续三年大打翻身仗,全力为国家输送乌金能源。1973年,王石凹煤矿迎来了第一次生产高峰,年产首次突破120万吨大关。1975年,大力推广高档普采,并在此后连续三次夺得全国高档普采冠军,最高时年产达到133万吨。

在当年的艰苦岁月中,王石凹人依靠吃苦耐劳、自强不息的顽强拼搏,还先后涌现出连续5年跨入全国普采甲级队行列的采煤五区,连续6年获全国甲级掘进队荣誉称号的掘进三队等先进集体。

回望筚路蓝缕、栉风沐雨、激情燃烧的往昔岁月,在数十载奋进征途上,王石凹煤矿几代矿工,充分发扬“自力更生、艰苦奋斗”的光荣传统和优良作风,使昔日杂草丛生、土地贫瘠、人烟稀少的荒野僻壤,变成了楼房林立、机器轰鸣、灯火辉煌的现代化矿井,鼎盛时期矿区占地3000余亩,职工家属达到4万余人,成为当时铜川矿务局的主力矿井,西北地区第一座规模大、生产能力大、机械化程度高的煤海砥柱,加上井筒直径大、矿车容量大、提升绞车大、选运能力大、风井风机大、井下主排水泵大、压风机能力大、办公楼面积大,以矿区独有的“十大景观”而远近闻名。

随着矿井的日益发展壮大,在生产节节攀高的同时,王石凹煤矿先后荣获全国煤炭工业“双十佳煤矿”、国家级“安全质量标准化矿井”、全国“企业文化建设先进单位”、全煤系统“文明单位”、“陕西省文明单位”、陕煤集团“安全生产先进集体”、铜川矿业公司先进基层党组织、企业文化建设先进单位等一系列殊荣。

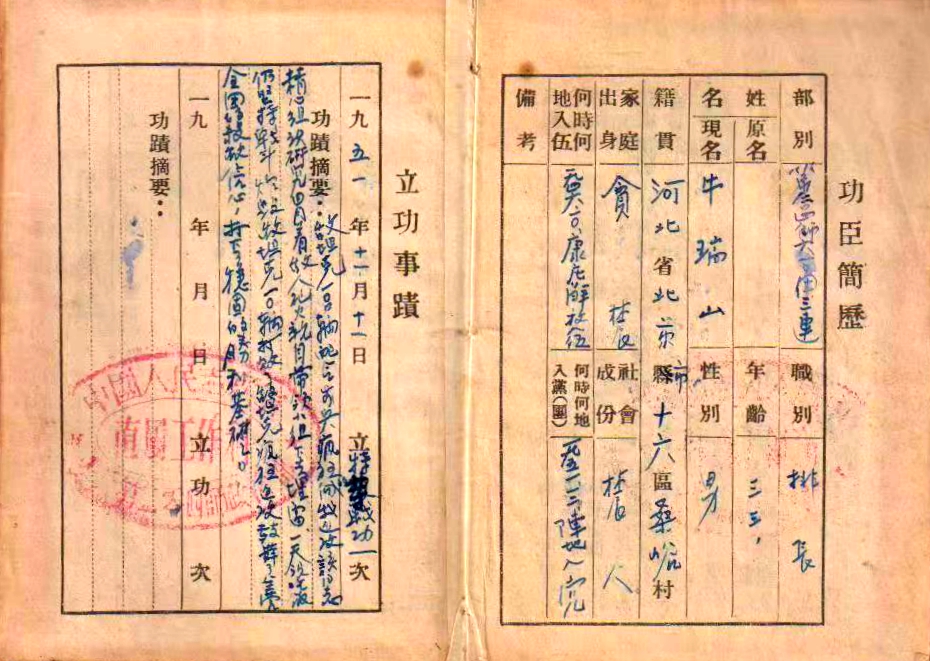

与此同时,王石凹煤矿还涌现出了曾先后十三次受到毛主席、周总理等党和国家领导人接见的全国人大代表、全国劳模张金聚,党的九大代表杨栋,党的十大代表、有着“矿山铁人”之美誉的全煤系统劳模梁思云;冒着硝烟炮火、枪林弹雨,以热血青春、赤胆忠心出色完成革命工作的雷保生、续甫成;有在朝鲜战场文登沟反击“坦克劈入”战斗中,创造了用地雷炸毁美军多辆坦克,载入中国人民解放军68军光荣史册的“爆炸英雄”牛瑞山等一大批英雄模范人物。

正是这些灿若群星的“矿山英模”,一次次在执着奉献的鳌背山下,谱写了一曲曲铜煤矿工感天动地的壮丽诗篇。他们以矿工的赤胆忠心,用实际行动践行着铜煤人“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的“三特”精神,以“一不等,二不靠,三不埋怨四不叫,埋头苦干往上搞”的铜煤“四不”精神,为新中国的经济社会建设创造出了无愧于历史、无愧于时代的辉煌业绩,也在骨子里给铜川矿区的煤二代、煤三代根植下了深厚的红色基因、可贵的奋斗精神、崇高的意志品质,成为激励一代代铜煤人昂扬奋进的强大精神力量。

在王石凹煤矿最为辉煌的时期,在岗工人7800多人,家属4万余人,医院、学校、供销社、邮局、银行等机构俱全,石灰厂、石子厂、硫磺厂、纸箱厂、瓷砖厂挺立矿区,铁路、公路运行繁忙,火车、卡车昼夜不停地穿梭在矿区……。

这里,从一口矿井到一个小社会,从一方热土到一座城镇,从昼夜忙碌到一片繁华,发生了许多令人津津乐道的“铜煤故事”,留下了辉映时代、光耀煤海的“铜煤记忆”。

昔日的王石凹煤矿,作为新中国煤炭事业和铜川矿区发展的先行者、奋进者、见证者,参与了新中国社会主义建设的伟大事业,经历了铜川矿务局70年来波澜壮阔的奋进历程,扛起了振兴铜煤事业、建设美丽矿区的发展大旗。如今,在完成其肩负的历史使命后,王石凹煤矿虽然已退出了铜川矿业现役矿井的序列,但其精神不倒、光芒不灭、荣光永在、芳华依旧。

转型发展 勇蹚新路

时光变迁、岁月荏苒。当历史的车轮行进到2014年,在一场影响巨大的“煤市严冬”的冲击下,王石凹矿因资源萎缩,实施了矿井关闭,经过痛彻心扉的切肤之痛后,面临着新的重大抉择与考验。

担当大义的铜煤王石凹人,面对突如其来的变化,最终选择直面现实、迎难而上,在稳妥有序实施矿井关闭回收、富余人员分流安置的同时,积极践行“转型发展、二次创业”战略,奋力开启老煤企转型发展的探索之路。利用矿区留存的土地、设备、设施等资源,依托深厚的文化底蕴、矿区独特的苏式风格建筑群、彰显铜煤历史和王石凹特色的煤炭工业文明,着手谋划打造王石凹工业遗址公园,以实施工业遗存保护利用和探索工业旅游,开启老煤企华丽转型的新路径。

围绕主动响应国家政策,认真落实上级部署,2014年10月,王石凹煤矿开始实施矿井关停工作,2015年9月,完成井下回收任务,正式关井后,退出了铜川矿业服役矿井序列。这对生活、工作在此数十年的铜煤王石凹人来说,可谓是重大的考验。但心怀大义的铜煤王石凹人还是以大局为重,最终在经历矿井关闭的阵痛后,以“壮士断腕”的勇气、逆势奋进的姿态,开启了矿井转型发展的探索与实践。

“宝剑锋从磨砺出、梅花香自苦寒来”。矿井关闭之后,该矿多次赴榆林、府谷、咸阳、内蒙古等地十余次,为企业转型发展的各项工作进行积极的努力和探索,经过赴外考察和学习借鉴老煤企转型发展的经验,最终通过联系实际、借鉴经验、调整思路,选择将实施工业遗产保护利用,建设王石凹煤矿工业遗址公园,作为推动王石凹煤矿转型发展、华丽蜕变的路径。

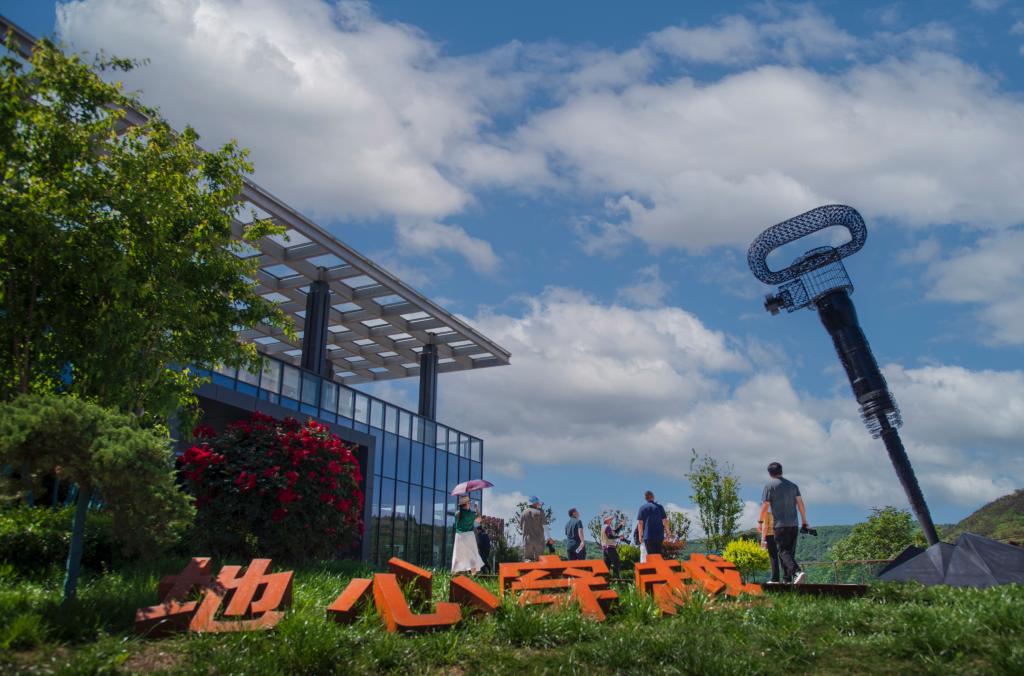

在多方面的努力下,2019年,王石凹煤矿工业遗址破土动工,项目围绕工业遗产保护利用与文化保护传承,聚焦工业精神传承、延续铜煤文脉、留存铜煤记忆、创意文化打造、煤矿知识科普、文化休闲体验,进行了建设王石凹煤矿工业遗址公园的生动实践,由此开启了王石凹煤矿转型发展、二次创业的新生之路。

洗尽铅华 焕彩出发

回望来时路,关山又几重。经过为期十年的不懈努力,如今的王石凹煤矿工业遗址,已建成红色基因传承、工业旅游、文化体验、科普教育、休闲度假为一体的综合性工业遗址,利用具有铜煤鲜明印记、王石凹煤矿地域特色的矿区工业遗存和文化景观,运用地面煤矿文化体验区,井下煤矿生产场景探秘区,将昔日的王石凹煤矿转型为一个充满回忆、留存感动、回望历史、激励奋斗的煤矿工业旅游和精神传承的新高地。

项目地面区域,以对煤矿工业遗存的立体展示,利用王石凹煤矿原有的主井、副井、选煤楼、火车道等设施,按照“一心两核、三星连珠,一纵多环、四区分列”的文旅格局,形成了“初心、矿世、荣耀、涅槃、新生”五大功能分区,构建了一条工业文化体验环线,涵盖了工业文化展示、煤炭开发历史、煤炭开采知识、企业历史文化、绿色生态园区等布局,充分展现了煤炭工业遗产的特色和魅力。

项目井下区域,打造了“深井穿越体验”项目,利用王石凹煤矿留存的井深419米的735水平大巷的3000米环形巷道,经过艺术化提升,形成煤炭开采深井探秘体验区,运用井下实物展示和声光电等科技手段,立体再现了从人拉肩扛到炮采、高档普采、大型机械综采综掘的煤炭开采工艺,并结合现代数字多维互动体验,打造出了“井下奥秘、岩层之书、地心揭秘、采掘再现、‘魅’力无限”等六大板块主题体验区,不仅再现了各个时期各个阶段国家煤炭工业开采的发展历程,同时为人们了解铜川矿区、陕西省,乃至国家煤炭工业的发展史,提供了生动的历史见证。

王石凹煤矿的转型,让煤炭工业遗址和煤炭工业文明成为老煤企转型发展的路径和亮点,为工业遗产保护利用和文旅融合发展、工矿企业转型进行了积极的探索实践,并引起了诸多方面的关注,央视拍摄的《家道颖颖之等着我》影视作品以王石凹煤矿为基地进行了选景拍摄,陕西省工信厅委托西安电影制片厂,以彰显和反映革命红色文化积淀和新中国工业发展的辉煌荣耀为主题,拍摄的大型纪录片《大国记忆》对王石凹煤矿工业遗址进行了展示,通过弘扬工业精神,推动工业文化发展。

历经多年的探索实践,如今的王石凹煤矿工业遗址项目,已被国家列为第二批“国家工业遗产”,还先后荣获“全国大思政课教育基地”“共和国印记”工业遗产保护利用典型案例,首批“中国文化遗产陕西省文化遗址公园”、陕西省工业遗产、陕西省文物保护工作先进单位,陕西省爱国主义教育基地、青少年教育基地、科普教育基地,照金干部学院现场教学点,先后接待国家、省市在铜举办的相关会议、活动、调研期间的参观活动195批9000余人次,中、省、市和煤炭行业等主流媒体,先后多次对王石凹煤矿转型发展的实践探寻进行了专题报道,还先后接待西安交大、西安科技大学、西北农林科技大学、西北大学、铜川市中小学师生等万余人次接受了教育和研学,并与陕西科技大学、西北工业大学等多所高校达成思政教育意向,签订了合作协议,同时有社会各界约5万多人,慕名前来参观学习和现场体验,充分发挥了工业遗址的功能与作用。

奋辑扬帆 启航新程

工业文化有生命,奋进征程映初心。

历史文化遗产承载着一个企业、一座城市和一个民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,更属于铜煤人的集体记忆、共有财富和精神家园。王石凹煤矿就是铜煤历史的“缩影版”与“活化石”,更是激励新时代铜煤人奋进前行的“文化根脉”和“精神力量”。传承弘扬、保护利用好王石凹煤炭工业遗址,既是对历史的尊重、文化的承载,也是铜煤人奋进创业的集体记忆和情感纽带,是新时期铜煤文化自信自强的重要体现,需要我们在珍惜和利用中,充分发挥好这一遗产的价值和功能。

今年是铜川矿业公司建局70周年,在与铜煤携手奋进新征程的奋斗中,王石凹煤矿从地下的乌金开采,到地上的工业文明,从昔日的煤海战将,到今朝工业遗址的华丽蜕变,既生动体现了煤炭生产时期,铜煤矿工战天斗地的豪情壮志,乌金滚滚的无私奉献,又体现了在深化改革、转型发展阶段的探索创新,以凤凰涅槃的自强不息激励着新时代的铜煤人,一如既往的传承着对矿山的深情、对奋斗的礼赞、对铜煤事业的热爱、对铜煤发展的期冀。

历史会说话、文化聚力量。铜煤王石凹人激情燃烧的岁月从未远去,艰苦奋斗的精神熠熠生辉。王石凹煤矿的故事是见证铜煤七秩奋进历程的生动缩影和鲜活印证。新征程上,王石凹旅游公司将不忘初心使命、奋进新的航程,围绕“保护工业遗产、传承铜煤精神”,以王石凹煤矿和铜煤共奋进的历史为依托,以推动工业遗址与文旅融合为路径,通过铜煤历史与煤矿工业遗产的结合,为促进铜煤高质量发展搭建连接历史、关照现实、奋进未来的载体,为奋力续写铜煤新荣光、推进铜煤铸就新辉煌贡献新力量。

祝愿铜煤的明天更美好!