上周末陪父亲在小区散步,他指着广场上下象棋的两位老大爷,突然感慨:“这要让你爷爷看见,肯定舍不得挪脚,非得上去下两盘儿。”顺着他的目光,我望向小区里错落的绿植、干净的水泥路,忽然想起小时候蹲在爷爷家小院儿里,听他讲在窑洞劈柴生火的日子——那时候的“家”,还只是一间挤着五口人的窑洞,连冬天取暖都要靠灌着热水的旧药瓶。

如今再走进矿区,早已不见当年的土路、昏灯,更寻不到窑洞的踪影。我才猛然惊觉,原来我们家的日子,早已经跟着铜川矿务局的脚步,走过了整整七十年。这七十年里,“家”的模样换了一茬又一茬,建筑结构从简陋的泥土砖石升级为坚固的钢筋混凝土,配套服务也从无到有愈发完善,但藏在“家”里的那股子对煤业的坚守,却从来没变过。但藏在“家”里的那股子对煤业的坚守,却从来没变过。

我生于斯,长于斯,是铜煤的孩子,这座曾满是机器轰鸣与矿工身影的矿山,馈赠了我整个童年,也承接了爷爷一生的汗与梦、父亲半世的勤与爱。

爷爷的年代:窑洞里的“煤海拓荒”

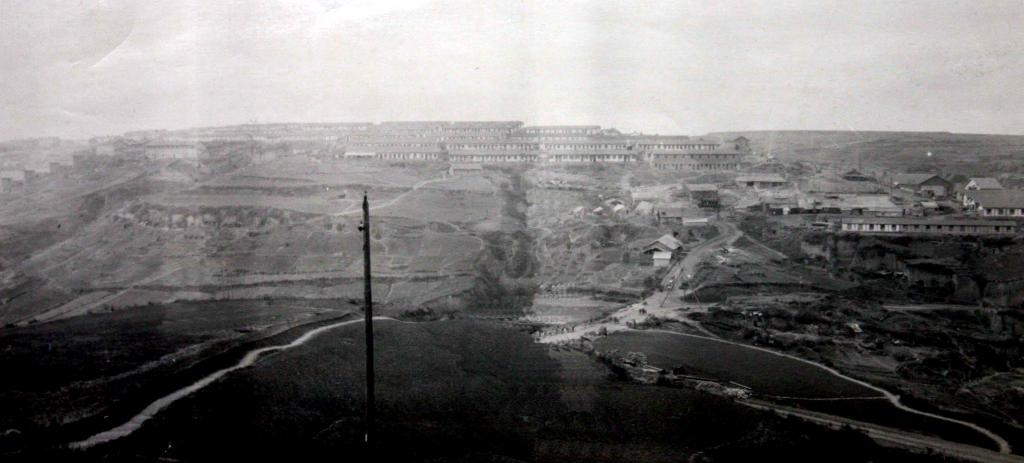

听父亲描述,爷爷是建局初期的第一批矿工,他与矿区的缘分从王石凹招工开始。爷爷不仅肯吃苦,还藏着一手好木工活。1968年,矿务局开发建设东坡矿,爷爷就跟着局里的土建队辗转过来,成了这里的第一批建矿工人,那时的矿区刚起步,到处是待开垦的荒土,爷爷的木工手艺,成了矿区里难得的“多面手”。“先生产,后生活”是当时的口号,大家都一门心思挖土建矿,对居住条件从不敢有过多奢求。

矿区给爷爷分的是风井二层窑洞房一层的一间小屋,建筑结构以泥土混合红砖为主,仅靠简单的砖石堆砌支撑,保温和稳固性都较差。本就狭窄的空间,挤着一家五口人,根本转不开身。为了能让家人住得稍微宽敞些,爷爷利用工余时间,在窑洞门口搭起了一间牛毛毡简易房,房屋里砌了土炕,炕尾挤着一张用凳子支起的木板床,夜里孩子们挤在土炕上,他和奶奶就睡木板床;墙的一侧摆着他亲手打造的木桌木椅,桌下放着他磨得锃亮的刨子和锯子——那是他最宝贝的“吃饭家伙”。爷爷是矿区八级木工,手艺是附近出了名的好,闲时邻居、工友谁家要修家具、打桌子,只要开口,他准会放下手里的活计帮忙;墙角落着几个旧木箱子,里面叠着一家人打了补丁的换洗衣物,箱子的最底层,藏着奶奶的“秘密”,她时常把压在箱底的手绢摊开,细细看着,再小心翼翼包回去,直到现在我也不知道那手绢里裹着的到底是什么,或许是她对家乡的思念,又或者是和爷爷年轻时的信物。

一到冬天,寒风会顺着窑洞缝隙往里钻,屋门口水缸里的水一夜就冻成了冰坨。听姑姑讲,那时候牛毛毡房檐上会结满冰溜子,垂下来像水晶帘子,大伯常带着爸爸把冰溜子掰下来,分给弟弟妹妹当冰棍儿吃,没滋没味的冰碴儿,竟是他们冬天里最稀罕的零食。窑洞没有暖气,爷爷便在牛毛毡房旁边搭了个简易厨房,每天下班回来,再累也会先劈柴生火,把烧开的水灌进废弃医用瓶里,分给孩子们抱在怀里取暖。他总是会在入冬前,把劈好的柴整齐码在门口角落,像小山一样,“有柴烧,家里就暖,日子就有奔头”。这是爷爷常挂在嘴边的话。爸爸说,他小时候读的“东风小学”,条件很艰苦,残破的砖房里摆着几张旧桌子,地面是坑坑洼洼的土路,窗户上的玻璃碎了大半,冬天只能糊上塑料布挡风。那时他们最盼的就是中午放学,每天中午十二点半,一群孩子端着饭碗,跟着爷爷蹲在路边的电线杆下听广播,听王刚老师讲《夜幕下的哈尔滨》,听单田芳老师讲评书,他最喜欢的是《白眉大侠》和《乱世枭雄》,风吹着饭香,伴着说书人的声音,成了爸爸童年最暖的记忆。

那时的矿区,除了矿井和简陋的住房,几乎没有多余的设施。但爷爷从没有抱怨过,他把对矿区的盼、对家人的爱,都藏在了窑洞里的每一件木工活里,藏在了冬天里每一瓶温热的开水里。只是那时的他,或许从未想过,几十年后,矿区会变得那样繁华,矿工的家,会从昏暗的窑洞变成明亮的小楼房。

爸爸的年代:从筒子楼到小楼房的“小家日子”

爸爸招工上班时,矿区住房有了些改善,但筒子楼仍是主流。房子主体靠红砖搭建,砖块之间用水泥粘结,没有后来钢筋混凝土的坚固骨架,却撑起了一代人的生活。他和妈妈结婚后,从窑洞搬进了筒子楼,四层的楼,我们家分到了顶楼两间房,单面窗户,外面装着简易的栏杆,面积比窑洞大了点,一家四口挤在一张一米五的大床上,床底下堆着爸爸井下用的胶鞋、矿工帽,沾满煤尘的胶鞋总要擦好几遍才敢放进床底;床尾摆着一个小木箱,装着换洗的矿工服——那是他在井下的“全部家当”。

那时的走廊又长又窄,家家户户的煤炉在门口排成队,做饭时油烟混着饭菜香飘满整层楼,谁家炖了肉、煮了饺子,隔着几扇门都能闻见,红砖墙上偶尔还会留下孩子们用粉笔画的涂鸦,满是烟火气。最不方便的要数公共设施:整栋楼只有一楼楼头一个公用水龙头,吃水用水全靠一根扁担、两个铝制水桶。矿区用水是按点儿供应的,早晚各一次,每次也就一个钟头。每到来水时间,爸爸总能准时扛起扁担,从四楼到一楼来来回回跑好几趟,直到把家里的大水缸填满,额头上的汗顺着脸颊往下流,他也顾不上擦。最头疼的是上公厕,虽离家不算远,但大晚上打着手电筒楼上楼下地跑,是我小时候最害怕的事。

冬天的筒子楼依旧寒冷,爸爸会在房子中央支起煤炉子,炉火烧得旺时,屋里能暖和不少。烟筒从窗户伸出去,冒出的黑烟和远处井口的蒸汽缠在一起,成了那时矿区最常见的风景。爸爸常跟我讲:“比起我小时候吃不饱穿不暖的日子,现在的日子是当时想都不敢想的了。”那时的人朴实无华,楼内充满了人情味儿,家家的门常开着,谁家做了好吃的,总要分给邻居尝尝;谁家有困难,大家都会伸出援手。这种亲密无间的情谊,成了那个年代最温暖的记忆。

我参加工作时,矿区正推进棚户区改造,爷爷和爸爸住过的窑洞、筒子楼陆续被拆除,居住的房子全面“升级”为小楼房,墙体换成了钢筋混凝土,敲上去是扎实的声响。拿到新房钥匙那天,爸妈脸上的笑容许久未褪。60多平的房子,两室一厅,一厨一卫,虽不大,但应有尽有,全天供应的自来水和独立卫生间。初入住时,爸爸或许是还没适应新环境,夜里起夜依然会下意识地往楼头的公厕走,妈妈笑着打趣:“你是不是忘了咱的新家有卫生间,不用打着手电筒下楼上公厕了,你也不用再担着两桶水来回跑了。”爸爸腼腆地笑笑,耳朵上是藏不住的红。

现在的矿区,早已不是过去“灰头土脸”的模样,曾经的窑洞、平房筒子楼变成了一栋栋整齐的小楼房,楼下超市、药店一应俱全。这时我才知道,“家”的变迁,从来都与矿区的发展同频共振。

我的年代:从棚户区到绣园社区的“宜居蜕变”

为解决职工家属住房困难,改善煤矿职工住房条件等问题,2010年,铜川矿务局落实国家棚户区改造项目,在铜川市新区咸丰路段建造了占地总面积854.61亩的铜煤小区。小区住房延续钢筋混凝土结构,并采用现代化施工工艺,隔音、保温性能进一步优化,同时配备便捷电梯,彻底告别爬楼时代。小区周边配建有幼儿园、中小学、医院、派出所等公共设施,是国家重点民生工程。因有国家财政和矿务局的补贴,职工能以低于市场价的价格买到电梯楼房。2019年,铜川矿务局成立华远项目部,不仅持续推进住房品质提升,更引入专业物业服务,让“宜居”不再只停留在住房本身。拿到钥匙准备装修的那一刻,我和爸妈站在空旷的房间里,激动得说不出话,那种对“新家”的期待,是之前从未有过的。

如今,我们住进了陕西省最大的职工住宅小区,专业物业团队带来了全方位的生活保障:小区公共区域每天定时清扫,垃圾及时清运,安保人员24小时巡逻,遇到水电故障,只需一个电话,物业维修人员就能及时上门处理。走进小区,满眼都是绿色,草坪、树木、花坛随处可见,健身器材摆在休闲广场上,每天清晨和傍晚,老人们常在这里打太极、练健身操,孩子们在旁边追逐打闹;整条步行街两侧,蔬菜店、药店、超市一应俱全,不出小区就能买到日常所需。

爸爸偶尔感叹说:“现在的小孩儿多幸福,幼儿园就在小区里,教室又大又亮,冬天有暖气,夏天有空调,再也不用像我们小时候那样,往窗户上糊塑料布挡风了。”是啊,冬天再也不用烧煤生炉子取暖了,暖气顺着管道送到家里,每个房间都暖融融的,没有了煤烟味,空气都干净了不少。更贴心的是,小区里住的大多是各个矿区的职工和家属,即便离开了原来的矿区,父母出门散步时,依然能碰到以前的老熟人,大家凑在一起唠唠家常、说说往事,一点儿也不用适应新环境的陌生感。以后父母年纪大了,腿脚不方便,也不用再担心爬楼梯的问题,电梯一按就能到家,省心又安全。

只是每当我站在宽敞明亮的窗前,看着外面整洁的小区环境,心里总会泛起一阵遗憾与思念。爷爷奶奶已经不在了,尤其是爷爷,走得很早,他一辈子在矿区打拼,住了大半辈子简陋的窑洞,却没能等到矿区发展的好时候,没来得及享受国家和矿务局的住房福利政策,没机会住进这样温暖舒适的电梯房。我总能想起小时候,爷爷在窑洞前的空地上,用磨得锃亮的刨子刨着木料,木屑在阳光下飞舞,他的嘴角带着满足的笑。如果他能看到现在的生活,能住进有暖气、有电梯的房子,该有多开心。算下来,跟着矿务局的发展脚步,我们家先后经历了四次住房变迁:从爷爷的窑洞到爸爸的筒子楼,从筒子楼到小楼房,再从小楼房到现在的电梯房。每一次变迁,都藏着日子慢慢变好的盼头。

七十年弹指一挥间,矿区住房从爷爷那辈“遮风挡雨”的窑洞,到爸爸那辈“勉强落脚”的筒子楼,再到如今“宜居舒适”的电梯房,住的是越来越宽敞、越来越明亮、越来越舒适。变的是居住环境,不变的是我们三代煤人对矿区的热爱与坚守。

爷爷的窑洞里,藏着拓荒的坚韧;父亲的筒子楼里,装着奋斗的踏实;我的电梯房里,盛着新时代的幸福。这一栋栋“家”的变迁,不仅是一个家庭的生活印记,更是矿区七十年发展的生动缩影——每一代的“家”都更好,每一代的“业”都更兴,这便是我们铜煤人最珍贵的“传承”,也是煤海深处最动人的“新生”。