离开铜川已经十年了。

在百里之外的西安城凝望瑕思这块土地,心中常常泛起一股淡淡的惆怅。问过许多离开铜川的人别时的感受,大多兴高而又采烈。因为,毕竟那是一座山沟里的城市,缺乏光鲜,缺乏新颖,不舒展,不挺拔。外面的世界更精彩,更广阔,更有用武之地,更容易大有作为。

我离开铜川时的情感是复杂的,谈不上高兴,也不是恋恋不舍。因那是一种被动或者无奈的选择。但按一般人的理解是好事,上调到了省城。我理所当然的接受了祝贺,也种下了隐隐的遗憾。我生于斯,长于斯,除了中学毕业后,有两三年的时间在南参加襄渝铁路建设外,工作的基本时间都在于斯。我的祖籍是河南郑州,但对于郑州的概念,仅仅只是父辈一堆模糊的叙说,或者是几个亲戚的代名词。即就有那么一两个机会,走近那座热烈喧嚣的中原名城,也产生不了亲切感。而铜川,我闭上眼睛能从南头走到北头。它的沟沟岔岔,就像是我温暖的发发稍稍,它辉煌而又凝重的历史,就像是我家族鲜活的伸手可触的往事。在外面,别人问起我是那里人,我会不假思索的脱口而出:铜川。在一个陌生的场合,只要听到铜川二字,我立即会像触电一样,打一个激灵。铜川,可以说,它已经溶入到了我的血液中,渗透到了我的骨骼中。我的思维,我的行为,我的意志走向,无不接受它的影响,带有它的基因。

十年的时间,说长不长,说短不短,期间,或者开会,或者探亲,公事私事,我回过铜川许多次,当年那种主人的感觉似乎从来不曾离去。有人介绍我在铜川以外的单位或者身份时,我总有一种怪怪的负疚的感觉,好象我亏欠这座城市什么一样的。我想,对于铜川的情结,对于铜川人身份的认同,决不会因为我的离去而淡化;或者,换句话说,工作岗位变动了,户籍更改了,但一颗心,却不曾离开,永永远远的嵌在了这块土地上。

这多年,铜川的自我介绍,自我宣传,力度很大,外面的许多人都了解了铜川,知道了药王孙思邈,知道了一代书圣柳公权,知道了照金革命根据地,知道了耀州窑和耀州青瓷,知道了玉华宫和玄奘。

对于铜川的发展与提升,我为它高兴;对于铜川拂去尘埃之后的靓丽形象,我为它骄傲。但铜川的真性情,真品格;绝非宣传鼓吹文字上所描述的那样简单,那样表象。我历来反对改革开放之后如何腾飞如何跃进之类千篇一律的宣教说辞,铜川今天的成绩,绝非在松软的沙滩上筑建大厦,它有它成长的坚实基础和必然 逻辑。源于它的精神、气质和性格。

位于铜川老城的矿工纪念碑

位于铜川老城的矿工纪念碑

铜川曾经被称为煤城,因为煤的缘故,铜川早在上个世纪的四十年代就有了铁路,直接连通中国铁路的南北大动脉陇海线;路的意义,对于一个地区经济的促进,面貌的改善,不言而喻。铜川因此连接着四面八方,也因此呼吸着四面八方。中国是古老的农业大国,铜川却似乎一步就跨进了工业社会。一问世就以工业城市的形象呈现。路对于人的视野开阔,意义也不言而喻。我小学时,同班同学地理知识似乎都很丰富。一个小小的原因就是小孩爱玩烟盒,收集烟盒的最佳地点就是火车站的旅客候车室和广场。烟盒上,大家知道了上海,知道了东北,知道了南洋,知道了古巴;也知道了广州很热,因为从那儿来的人穿的很薄,苏州的松子糖是当地特产,因为他们拿来送人。火车站候车室一面墙上还有一个大大的全国铁路示意图,铜川在全国的坐标一目了然。

铜川早在上个世纪的五十年代就建了市,归省直辖。那时候,真正意义上的城市,陕西也就是西安。其余如宝鸡,咸阳等一类,虽然它们的地盘很大,也曾经有当过城市的辉煌历史。但那时只能委屈的称为地区。既然是城市,铜川也就自觉用城市的标准来要求自己。从那时起,铜川就有了公共汽车,有了交通警察,有了霓虹灯,有了体育场,有了文化宫和俱乐部。还办了报纸和电台,七一路铜川电影院跟前,甚至还有了一家现在看起来也有几分时尚的咖啡店。

因为煤的缘故,铜川在几十年的时间里,聚集起了许许多多的人,河南的,山东的,安徽的,东北的,上海的,江苏的,等等等等,他们中有为生计逃荒到此的,有响应国家号召支援大西北到此的,有大中专学生复转军人分配工作到此的,譬如受过毛主席十三次接见过的全国劳动模范张金聚、和铁人王进喜一同受周恩来总理接见的救火女英雄冯玉萍就来自河南,写过著名歌词《唱支山歌给党听》的姚晓舟就来自江西。总之,五湖四海,形形色色。这些人在铜川安了家,也带来了他们家乡的文化。各地文化的相互影响,相互渗透,再加上本土文化的融会,就形成了铜川包容与开放的胸襟。

铜川虽然只有几十万人,但城镇人口的比例很高。在两元社会结构的当时,铜川的优越与分量是显而易见的;铜川的煤矿大都在山沟里,职工和家属动辄上万人,自然而然就是一个个小城镇。城镇的生活对周边农村的带动和影响也是显而易见的。如今,深化改革,中国正在轰轰烈烈推动城镇化发展,铜川很早就得了先手。虽然昨天和今天意义有所不同,但实际的效果应相差不远。

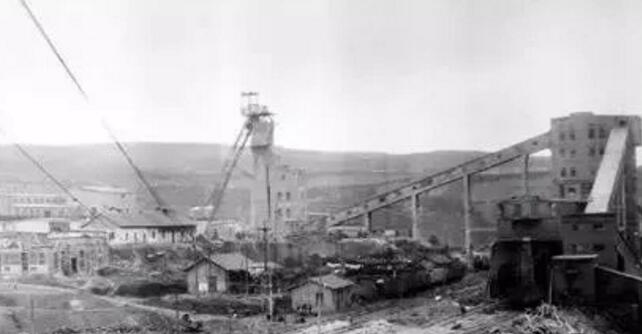

2005年底,位于铜川的世界上最后一部蒸汽机头即将终止使用,吸引了世界媒体关注

那时候,铜川煤矿是西北地区最大的煤矿,铜川矿务局下辖的王石凹煤矿是上个世纪五十年代苏联援建中国的156个工业项目之一,下辖的陈家山煤矿现代化程度在全国煤矿中屈指可数。地理课本上赞誉铜川是渭北的黑腰带。乌黑的煤炭,每天源源不断的从铜川运往全国各地。那时候,陕北神府的煤炭还在地下睡觉,渭南地区的澄合,韩城煤矿,在铜川面前只是小弟弟。1965年,中国工业搞托拉斯,成立渭北煤炭工业公司,铜川是老大,公司自然而然就设在铜川。煤炭是工业的食粮,那时候的铜川只要一打喷嚏,陕西乃至西北的工业就要感冒。文化革命时,为确保铜川煤炭工业的正常生产,中央专门为铜川下过几个文件;有一阵子,煤炭生产不正常,省上的领导常往铜川跑,一来就是催煤。铜川因此肩负的责任很重,具体的生产,生活,常常和国家的大事情联系在一起。

耀县水泥厂

那时候,铜川还有亚洲最大的水泥厂,名字不太响亮,耀县水泥厂,但来头却很大,据说是德国人帮助设计建造的。当年,中国人引以为自豪的南京长江大桥、葛洲坝水利工程,用的水泥就是耀县水泥厂生产的。修襄渝铁路时,我们打拱、打边墙,用的也是耀县水泥厂的水泥。它标号高,质量稳定。为此,我还向一同施工的铁道兵多次炫耀过。耀县水泥得益于铜川上好的石灰岩。以耀县水泥厂为龙头,铜川漆水河沿岸,大大小小矗立了十几座水泥厂,铜川还是陕西最重要的建材基地。

铜川还有几个军工企业,叫几号几号信箱,和铜川的煤矿以及耀县水泥厂一样,归北京的什么什么部管,统称中央企业。这些企业干部的交流任用,工作任务的下达安排,乃至于学习参观、文艺汇演等等,都是全国性的。上个世纪八十年代陕北神府煤田开发时,第一批职工,就应国家煤炭部安排由铜川矿务局选派的。属国家行为。因此,职工们说起行业的事,讨论问题或分析问题,总是站在全国的高度,一个个指点江山,神采飞扬,颇有身在山沟,胸载天下的气度。这样一种精神状态直接影响和塑造了铜川人的性格和境界。

如今,中国的许多城市都在市场经济的大道上奔跑,竞争带来的无限活力是显而易见的。但当年的计划经济并非一无是处。把计划经济妖魔化是政治上的短视和浅薄,是历史虚无主义。铜川的发展壮大成型,起步于计划经济时期,那是一个激情燃烧的岁月。别的不说,仅仅说知识的流动,几十年里,到铜川工作的大中专学生有多少,我手头缺乏资料,无法说清,但很多很多该是没错的,记忆中仅我工作过的一家企业才几百人,大学本科以上学历的就有十几人,文革的特定岁月里甚至不乏清华、哈军工等著名院校的毕业生。尽管那是时代的错误,大材小用,但歪打正着,客观上却武装和帮助了铜川。如果说劳力者们艰苦的劳作是为筑建中的铜川大厦添砖加瓦的话,聪明和智慧的劳心者们就是蓝图的设计者,是建筑师,是远景的引路人。

无论何时何地,知识和文化永远都是一个民族、一个国家进步与发展的动力与方向盘。铜川当然不能例外。

铜川新区的开发是新时期铜川再一次腾飞的杰作与样板,但它的酝酿,却是在上个世纪的八十年代。那个时期铜川的领导者,绝大部分是六七十年代分配到铜川工作的大中专学生们。

铜川注定是创造的。

1949年共和国成立时,铜川只是一个普普通通的山区小县,煤炭虽然发现很早,但规模算不上很大,公私混杂,缺乏整合。那时的文化行政中心在北关老县城。从北关往南走,除五里铺火车站附近稍热闹一点,其它地方人烟稀少,大白天甚至能见到狼的活动。随着新中国大规模工业建设的展开,铜川的前途开始广阔起来,狭窄的山沟已经容纳不下它无限的想象,于是,它的文化行政中心南移到了十里铺,随之十里铺也改名叫了红旗街。从北关到红旗街,有十多里长,许多机关单位、医院学校、服务业等沿着这条路,分布开来。一时间,狼跑了,人来了,生气勃勃,热气腾腾,十里长街的称呼也由此叫开。

铜川人创造了自己的城市。这个华丽的转身,从1949年到1958年,连皮带毛,只用了十年。

铜川注定也是贡献的。

铜川王石凹煤矿旧照

几十年间,铜川为国家奉献了多少煤炭,多少建材,当然有统计数字。但数字再长,再多,也仅仅是一堆冰冷的数字。冰冷的数字后面是活动的人。一代又一代的建设者,包括自己,包括儿孙,全部给了铜川。铜川成了永远的家。

煤炭生产是高危行业,还有许许多多的矽肺和伤残者。剧烈的咳嗽、拐杖、轮椅与他们终生为伴。

如今,走上铜川的山梁,尤其贴着煤矿的沟沟岔岔,密布着的矿工坟墓,常常让人震撼。他们把自己的一切一切,全部献给了这片土地。这些坟墓,有的有墓碑,记述着死者远方的籍贯,有些连墓碑也没有。只有无言的风,吹拂着坟上的野草,在苍莽背景的陪衬下,显现出几分苍凉与悲壮。

铜川的衰落与委顿似乎在一个清晨。

第一是煤没人要了,甚至比黄土还要贱;煤炭企业的管理也从中央下到了地方。一个以煤为生以煤为荣的城市突然失去了旧日的风景。或者市场经济,或者资源枯竭,所有的骄傲和矜持不再,一个严峻的牵涉生存危机并由此繁衍的的种种问题,摆到了铜川人的面前;第二正经八百的高校毕业学生,各种各样的原因,愿意到铜川工作的人不多了。各种各样的人才,纷纷从铜川流失。仅文艺界,就一百多人。每个人都是一颗树,集合起来就是森林。缺乏人材储备的城市,很难期待有未来,有希望。不可否认,人才的流动,是社会发展的大趋势,但自身缺乏吸引力,毕竟不是一件美妙的事情。

如果说上述的第一第二是改革或发展必须要吞咽的苦果,那么,铜川通往西安的客运火车突然的停运,则是铜川历史上一个标志性的事件。

铜川曾经交通发达,左攀西安,右牵陕北,是一肩担南北的交通枢纽。那时,陕北没有铁路,公路也不宽畅,陕北人进省城,或者外地人去陕北,包括大批生产生活物资的运送,铜川是必经之地。于是,有了必需的旅店,有了必需的饭馆,有了必需的物资中转站,有了必需的客运汽车和货运汽车。甚至,三轮车和架子车也蓬蓬勃勃。

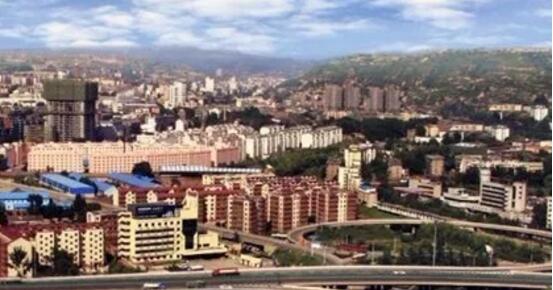

今日铜川火车站外景

铜川火车站繁荣带来的需求不断的向四面八方蔓延。五十年代火车站跟前有了一座叫做服务大楼的建筑,六十年代有了一座叫五一饭店的建筑,七十年代有了一座叫延安饭店的建筑。最鼎盛时期,铜川火车站广场,每天人头攒动,人声鼎沸,一天二十四小时灯火通明。

1969年,北京知识青年下乡陕北,就是在铜川火车站下的车。然后,在铜川休息一晚,再分乘汽车,继续北行。北京知识青年下火车时,铜川组织了几万市民和学生欢迎,街道两侧站满了人。我们学校集体组织去,我也站在了人堆中。这批北京知识青年中,就有习近平总书记以及一大批当今政治、经济、文化领域的中坚力量与精英。他们一水的蓝棉袄、蓝棉猴给人们留下了深刻的印象。

铜川的铁路货运也了得,庞大的铁路货场,总是满满登登;一列列运煤的列车,每天不停歇的,嘶吼着驶向远方。一眨眼,陕北有了铁路,有了高速公路,铜川再不是必须的中转站,再不是喧闹的陆路码头。风驶电挚的各色汽车从铜川擦身而过,一声欢快的喇叭,铜川就被甩到了身后。

铜川人来往西安,首选也是快捷便当的公路客运大巴。

铜川火车站曾经是西安铁路局四个最重要的一等站之一,风光最盛的时候,西安铁路局专门在铜川设立了工作委员会,简称“工委”,专司协调铜川铁路运输、机务、水电、列检等部门的工作。为了保持铜川火车站的地位,西安铁路局曾先后将耀县、梅家坪、富平等车站划归铜川火车站,以增加它的实力;以后,又成立了铜川车务段,赋予它更大的管辖权。

但运输资源的衰减,无可阻挡,铜川铁路的颓势也必然无可阻挡。包括原来专门从事铜川北部煤矿拉煤的省铜川汽车运输公司,其盛况也早成了昨日黄花。交通的进步乃是社会的进步,历史的进步,但对于铜川,只是一页昨天温暖的回忆,只是一声今日复杂的慨叹。

直至今天,铜川还有许多人,不甘心也不愿意接受这种现实,他们运用各种方式呼吁,要求恢复铜川的铁路客运。无论如何,社会怎么发展,汽车也代替不了火车。

铜川新区夜景

曾几何时,许多人反复设计这样的命题:铜川怎么了,铜川的沉沦,难道是命定的气数。

铜川,按行政区划,辖一县三区,即宜君县、印台区、王益区,耀州区。陕西的十个地市中,铜川最小,不及周边渭南市的五分之一。既就1958年铜川刚建市时,统辖富平县,铜川也很小,但在我的心目中,却没有铜川小的概念,多少年了,我始终觉得铜川很大,近乎于伟大。无论从经济的贡献上,无论从文化的意义上,铜川都可以当之无愧称之为伟大。

一颗树,叶子凋零了,依旧是树。衰落与委顿,只应该算是一种表浅的认识,我宁愿把它看作铜川发展中的又一个机遇,一个再创业的契机,一个思索未来的拐点。

铜川的架子不倒,就说明魂还在,风骨还在。

我遇到过几个人,研究历史文化,常常引经据典,证明耀县曾统领过铜川,或者某个时期行政形态如何如何,铜川以前叫同官,铜川应该就此定位等等。

其实,行政区域的分分合合,说明不了什么问题,只是统治的方便与需要。铜川统领富平时,老一辈无产阶级革命家习仲勋,就成了铜川人;铜川煤矿鼎盛时,矿井延伸到了当时并不属于铜川的宜君县和渭南地区的白水县、蒲城县。辛亥革命先驱井勿幕一直宣传是蒲城人,如今,他的家乡那一带,却划归了铜川。

亘古不变的,是这块土地。名字,仅仅是个符号。如同古频阳,如同古耀州,如同古美原。铜川有幸,成了这块土地二十世纪乃至二十一世纪甚至更远世纪的名片。

(本文荣获第二届铜川市重大文艺精品荣誉奖。作者刘新中为陕西省铜川市人,著名诗人、作家)

责任编辑:周彦荣 编辑:郝 龙